ブログ構成の書き方を徹底解説!テンプレートも紹介!

2022.03.03

「ブログ記事の構成づくりに時間がかかる」または「そもそも正しい書き方が分からない」と悩んでいませんか?

コンテンツの構成案は、ちょっとしたノウハウを習得するだけで滞在時間や既読率が向上するSEO対策の一種です。

そこで今回は、作成する前に知っておくべき基本情報・書き方の手順・注意点・品質のチェック項目について解説します。

ブログ記事の「構成」とは?

ブログ記事の「構成」とは、誰が見ても「記事で伝えたい内容」と「全体の流れ」が一目で伝わる設計図のことです。

具体的な書き方について解説する前に、まずは基本的なポイントについて押さえておきましょう。

▼基本ポイント

- 最初に構成案を作るべき理由とは?

- 本文を書く前に構成案を作成するメリット5つ

- ブログ構成の基本要素5つ

- 作成に適したツールとは?

最初に構成案を作るべき理由とは?

ブログ記事は、「構成」を作ってから「本文」を書くのが正しい手順です。

なぜ、最初に構成案を作るべきなのでしょうか?

その理由は、読まれる記事と読まれない記事の違いは本文の「文章力」ではなく、いかに「読みやすい流れ」で「知りたい答え」が書かれているかどうかで決まるから。

どんなに本文の内容が優れていても構成が稚拙であれば、最後まで読んでみないと答えの有無さえ分からない「期待値が低い記事」とジャッジされ、別コンテンツへと移動されてしまいます。

一方、しっかりと構成が組まれている記事は見出しを見ただけで「この記事なら知りたい答え見つかりそう!」と思ってもらえる分、離脱リスクを抑えることができるのです。

本文を書く前に構成案を作成するメリット5つ

代表的なメリットとして、下記の5点が挙げられます。

▼最初に構成案を作るメリット

- ユーザーにとって読みやすく、最短距離で「答え」に辿り着ける記事に仕上がる

- 「完読率」や「滞在時間」がアップする

- 見出しに適切なキーワードを含めることで、「SEOに強い」記事になる

- 迷うことなく本文が書ける

- 記事の「全体像」を、客観的にチェックできる

つまり、ライター・ユーザーの両者にとって有益な作業なのです。

全体像を客観的にチェックする方法については、本記事の最終章にて詳しく解説しております。

ブログ構成の基本要素5つ

ブログ構成にはいくつかのパターンがありますが、いずれも大きく分けて5つの項目で成り立っています。

▼基本要素

- タイトル

- 導入文(リード文)

- 見出し

- 本文

- まとめ

作成に適したツールとは?

構成案では、「見出し」と「書くべき内容」を一覧表にまとめます。

手書きでも構いませんが、より便利なのは修正・追加・順位の入れ替えが簡単にできる「エクセル」または「Googleスプレッドシート」です。

特に、社外ライターに依頼するなど複数のスタッフが共同で作業する場合は、ネット上で共有できる「Googleスプレッドシート」を用意しておきましょう。

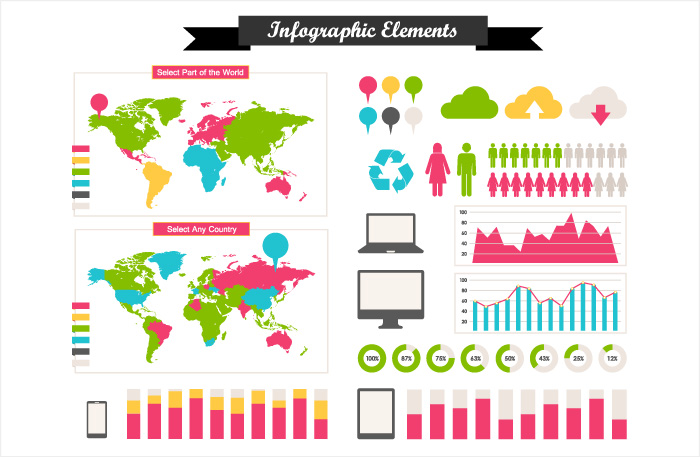

万能テンプレートの書き方と見出し例

この段落では、お悩み解決・解説・ノウハウ系などあらゆるジャンルに使える最も基本的なブログ構成のテンプレートをご紹介しましょう。

「1-A」または「1-B」のどちらかを選択し、順序通りに進めることでロジカル(論理的)な記事に仕上がる仕組みになっています。

| 順番 |

主旨 |

内容 |

見出し例 |

| 1-A |

結論 |

最も重要な「主張」を端的に |

優れた構成とは? |

| 1-B |

基礎知識 |

最低限、知っておくべきこと |

ブログ記事の「構成」とは? |

| 2 |

根拠 |

結論に至った「理由」を提示 |

最初に構成案を作るべき理由とは? |

| 3 |

例題 |

具体的な例えを紹介して説得 |

万能テンプレートと書き方例 |

| 4 |

解説・解決策 |

手順や方法 |

ブログ構成を作る流れと書き方! |

| 5 |

補足 |

よくある質問、注意点など |

ブログ構成の注意点 |

| 6 |

総括 |

再度 1と同じ結論で締めくくる |

まとめ |

本記事は「1-B」の基礎知識から始まるテンプレートを採用していますが、下記のジャンルは1-Aを選択して「結論」から述べた方が良いでしょう。

▼「結論」から始まるテンプレートが適しているジャンル

- お悩み解決(コンプレックス)系

- 物販アフィリエイト系

- サービス紹介系

上記のジャンルはスマホからKW検索するユーザーが多いため、「流し読み」でも簡単に答えに辿りつく構成を好む傾向があるのです。

一方、下記ジャンルの検索ユーザーはじっくり時間をかけて内容を理解・学習したいという方が多いため、1-Bの基礎知識から始めるべきでしょう。

▼「基礎知識」から始まるテンプレートが適しているジャンル

なお、ジャンルごとの最適なテンプレートについては下記の記事でも詳しく解説しております。

▼関連コラム

ブログ構成の作り方と手順!8ステップの流れを解説

ブログ構成を考案する際の流れは下記の8ステップです。

▼ブログ構成を作る手順

- 検索キーワードを決める

- 読者像(ペルソナ)をイメージする

- 検索意図(読者のニーズ)を想定する

- 見出し(目次)を作る

- 本文を書く

- まとめを書く

- 「導入文」と「ディスクリプション」を書く

- タイトルを決める

検索キーワードを決める

最初に行うのは、コンテンツ作成において最も重要な「検索キーワード」の選定です。

狙うべきキーワードを決定せずに進めていくと、記事の方向性が定まらず、ユーザーが求めている情報を的確に提供することができません。

つまり、「検索キーワード」=「ユーザーニーズ」=「記事のゴール」=「記事の目的」という方程式が構成案づくりのベースになっているのです。

▼キーワード選定のポイント

- 「単一キーワード」ではなく、上位化の難易度が低い「複合キーワード」を選ぶ

- キーワード出現率の目安は、3~5%程度

- 検索ボリュームは、100〜1,000程度が狙い目

ちなみに、こちらの記事では「ブログ」「構成」「書き方」をキーワードとして選定しています。

キーワード選定の詳細については、下記の記事を参考にしてください。

▼関連コラム

読者像(ペルソナ)をイメージする

キーワードが決まったら、「誰が検索するのか」をイメージする作業に取りかかります。

ポイントは、「男性向け」や「ママさん向け」といったざっくりとしたターゲットではなく、より具体的なペルソナ(想定読者)をイメージすること。

職業やライフスタイルまで詳しいプロフィールを想定することで、ユーザーが抱えている悩みや知りたがっている答えが明確になり、より質の高い記事に仕上がるのです。

▼関連コラム

検索意図(読者のニーズ)を想定する

続いて、設定したペルソナから読者の検索意図を探ります。

連想できる行動や習慣から「悩みや関心を深掘りする作業」と言った方がイメージしやすいかもしれません。

▼検索ニーズ種類4つ

- 知りたい:I want to know 〇〇

- 解決したい、やりたい:I want to do 〇〇

- 行きたい:I want to go 〇〇

- 購入したい:I want to buy 〇〇

ユーザーの検索意図はSEO対策の必須要素!「どんな情報を求めてキーワードを入力したのか」を考えることで、記載すべき項目(見出し)が浮き彫りになるのです。

▼関連コラム

見出し(目次)を作る

「見出し作り」はブログ構成の「要」と言っても過言ではありません。

理想的なブログ構成には、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の両方を満たす全ての見出しが設けられています。

▼見出しに含めるべきニーズ

- 顕在ニーズ:基本情報/解決策/作成方法/手順/おすすめ商品やサービスの紹介など

- 潜在ニーズ:注意点/よくある質問/口コミなどの関連情報

見出し作りの手順

見出し(目次)を作る際は「エクセル」または「Googleスプレッドシート」を使い、下記の6ステップで進めていきます。

▼見出し作成の流れ

- 検索意図から導き出した見出しをピックアップ

- 関連性の高い見出しを集めてジャンル分けする

- テンプレートに沿って、大きなテーマから詳細説明へと階層を整理する

- 見出しごとに、伝えたい内容を箇条書きにする

- 漏れ、全体の流れ、誤字脱字のチェック

- 不備を修正して完了

理想的な見出しの条件

最後に、下記のポイントを参考にしながら足りなければ追加する、流れが悪ければ順番を入れ替えるなど修正しながら整理しましょう。

▼見出し作りのポイント

- キーワードや共起語を含める

- 見出し1つに対し、伝えたいことは1つがベスト

- 本文が4~6文節で完結するよう、小分けする

- H1(大見出し)、H3(中見出し)、H4(小見出し)を使って階層を整える

▼関連コラム

本文を書く

ブログ記事の本文は、全ての見出しが完成してから書くのがセオリーです。

下記のポイントを踏まえつつ、まずは見出しを作成した際にメモしておいた「書きたい内容」に沿ってシンプルに執筆し、後から肉付けするのがコツ。

最後に、誤字・脱字がないか必ずチェックしておきましょう。

▼本文の書き方ポイント

- 結論から述べるのがベスト

- 他サイトおよび自サイトからのコピペは厳禁

- キーワードや共起語は、上位見出しから下位見出しまで満遍なく含める

- 箇条書きを使って、素早く内容を伝える

- 「ですます調」や「である調」など文末を揃える

- 同じ文末は2回以上、続けて使わない

- 遠まわしな表現を避け、「答えは○○だ」と言い切る

- 「しかし」や「また」など、同じ接続詞の繰り返しや乱用はNG

- 「の」「と」「や」の連続使用は2回までがベスト

- 「漢字」と「ひらがな」のバランスを調節する

▼関連コラム

結論を述べてから理由を添えるPREP法

本文の流れは、最短距離で知りたい情報が見つかる「PREP法」に当てはめて書くのが理想的です。

読者が使用する主なデバイスはPCからモバイルへ移行していますので、スマホなどの小さな画面でも読みやすい文章が好まれています。

▼PREP法の内訳と順序

- Point:結論

- Reason:理由

- Example:事例

- Point:結論

箇条書きが本文のメインならともかく、文章で表現する時は「結論」から先に述べるPREP法を優先しましょう。

「キーワードの出現率」と「SEO」の関係

結論から言うと、ムダに大量のキーワードを本文に含める手法は、すでにSEO対策として通用しません。

多すぎると「ブラックハットの一環では?」と疑われ、反対に少なすぎると記事の意図がGoogleの検索エンジンに正しく伝わらないため、適量が求められます。

当社ぺコプラでは「ワードの出現率」および「重複率」が一目で分かるツール「コンテンツドクター」を無料で提供していますので、ぜひご利用ください。

ワードの使用率が数値化したスコアで表示される仕組みになっており、3.5~6.0スコアが適量の目安です。

「本文の文字数」と「SEO」の関係

常々Googleがアナウンスしている通り、文字数とSEOに相関関係はありません。

SEOにとって重要なのは文字数ではなく、むしろ下記の3点なのです。

▼SEOに影響する要素

- ユーザーにとって読みやすいブログ構成

- 深掘りした内容

- 初心者でも簡単に理解できる、文章の書き方

たった500文字なのにトップ3に入っているブログもあれば、反対に1万文字なのに内容が薄くて500位に表示されているブログもあります。

ただし、SEOにとって「最適な文字数」は存在しないもののジャンルによって一定の傾向があり、本記事のように解説系であれば2,000~3,000文字以上が上位化の目安です。

最適な文字数を知るには、同じキーワードの検索結果で上位表示されている競合サイトから、平均値を割り出してみましょう。

▼関連コラム

まとめを書く

ブログ記事の最後に設ける「まとめ」も本文と同じく結論から書き出す「PREP法」、または「箇条書き」をメインにした構成が適しています。

「まとめ」の書き方で最も重要なのは、全体を通して最も伝えたかった「答え」を端的に表現できるかどうか。

加えて、「結論」から始まる構成テンプレートを選択している場合は、大見出し1(H2)の内容と一致していなければなりません。

「導入文」と「ディスクリプション」を書く

導入文とディスクリプションは、本文を書き終えてから執筆するのが正しい手順です。

最初に導入文やディスクリプションを執筆してしまうと本文の内容が上手くまとまらず、伝えたい情報の優先順位も定まりません。

▼共通ルール

- 1分ほどで読み切れるボリューム

- 前半にSEOキーワードを入れる

- どのような情報が得られるかを提示する

一方、適切な文字数は異なりますので注意が必要です。

▼適切な文字数

- 導入文:200文字以内で、3~5文ほどにまとめる

- ディスクリプション:50~120文字

なお、導入文やディスクリプションの書き方・構成についは、下記の記事でも詳しく解説しております。

▼関連コラム

タイトルを決める

ブログの構成づくりで最後に行うのが「タイトル」の作成です。

タイトルは最も重要なSEO要素であり、工夫次第でランキングが大きく変動します。

だからこそ、最初にタイトルを作成すると「もっと魅力的に作り直したい」「競合サイトと同じだった」など、修正を繰り返す可能性が高いのです。

▼タイトルづくりのポイント

- 全文を端的にまとめ、30文字に収める

- SEOキーワードを入れる

- キーワードや共起語の複数使用は避ける

キャッチ―なタイトルはアクセス数が見込める反面、少しでも内容との相違点が見つかると「このサイトは信用できない!」と反感を買ってしまいます。

ブログのタイトルは、あくまで本文に書いてある内容だけを使って表現するのが鉄則です。

いくつか仮案を作ってから競合サイトと比較し、より良いタイトルを選抜しましょう。

▼関連コラム

ブログ構成の注意点

ブログ構成の書き方は、ポイントさえ押さえればさほど難しくはありません。

構成案を作成する時は、これまで解説してきた基礎情報や手順に加え下記の注意点も参考にしてください。

▼ブログ構成を考える際の注意点

- ユーザーが求めている情報だけを書く

- 長文にならないよう見出しを増やす

ユーザーが求めている情報だけを書く

ブログ記事に書く内容は、あくまでユーザーが知りたがっている情報だけに限定すべきです。

「ブログ構成案の書き方が分からない…」と悩んでいる人にとって、苦労話しや根拠が伴わない推測などを綴った記事は読む価値がありません。

運営者側が伝えたい情報や発信したい意見を書くのは、昔ながらのブログ日記のみ。

「ブランドの知名度アップ」や「営利目的」でブログを運営する場合は、検索ニーズ以外の情報を省いた構成にしましょう。

長文にならないよう見出しを増やす

本文の執筆中に書きたい情報が増えた場合は、迷わず見出しを増やしましょう。

1つの見出しに対する文章のボリュームは4~6文節が理想的です。

一方、長文には下記のようなデメリットがあります。

▼長文のデメリット

- スマホで読みにくい

- 難解なイメージから敬遠する読者が多い

- 本文の内容が見出しとずれてしまう

検索ユーザーに「簡単に読めそう」と思ってもらえるよう、見出しを小分けにして伝えたい情報を1つに絞りましょう。

構成案の「質」をチェックする項目5つ

最後に、ブログ構成の良し悪しを判断する際のチェック項目についてご紹介します。

下記の全項目が満たされているか、確認してみましょう。

▼チェック項目

- ユーザーにとって、記事全体の流れ(見出しの順番)が不自然になっていないか?

- ユーザーが抱えている「悩み」を、もれなく取りあげているか?

- ユーザーが求めている情報(答え)が提供できているか?

- 関連情報が不足していないか?

- 最初と最後で、結論が一致しているか?

まとめ

ブログ記事の滞在時間や既読率は、読みやすさに直結する「構成」で決まると言っても過言ではありません。

何より重要なのは、「最初に作成する」という必須ルール。

ジャンルに適したテンプレートを使えば作業効率が格段にアップするのはもちろん、ユーザーにとって読みやすい論理的な構成案が簡単に仕上がります。

「構成案の作成に何時間もかかる…」と悩んでいる方は、ぜひ本記事でご紹介した書き方のコツを参考にしてください。

関連