SEO対策においてディレクトリ構造が重要な理由とは!?理想の構造も紹介

2025.04.18

ディレクトリ構造をきちんと整理することは、効率よくSEOを行う上で非常に重要なポイントです。しかし、どのような構造が最適なのか、どんなことをすれば良いのかがいまひとつよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、SEO対策におけるディレクトリ構造の重要性と、ディレクトリ構造の最適化がもたらすメリット、理想のディレクトリ構造の作り方などを解説します。

ディレクトリ構造とは

ディレクトリ構造とは、サイトを作成するときにアップロードされるファイルやフォルダの構造のことです。

もう少し具体的に説明すると、サイトを作成する際にはトップページにはトップページに使う画像やHTMLファイルなどを、コンテンツページにはコンテンツに使う画像やHTMLファイルなどをアップロードすることでサイトは作られています。この「トップページ」「コンテンツページ」などの繋がり、階層の構造が「ディレクトリ構造」と呼ばれています。

「サイト構造」と呼ばれることもありますが、意味は同じです。

ディレクトリ構造とSEOの関係

では、サイトのディレクトリ構造とSEOにはどのような関係があるのでしょうか。

ディレクトリ構造が理想的に組み立てられている場合、

- カテゴリごとのテーマ性が向上し、サイトの方針が分かりやすくなる

- サイトの管理がしやすくなる

- クローラーの巡回がしやすくなる

というメリットがあります。

ディレクトリ構造を整理すると、内部リンクやコンテンツのカテゴリごとの繋がりがわかりやすくなります。これはサイトを訪問する訪問者にとってわかりやすいサイトになることはもちろん、サイトを運営する上でのテーマがわかりやすくなる、という運営上のメリットにも繋がります。

また、ディレクトリ構造が適切に整理されていると、サイト更新時にどのファイルをどのフォルダに入れたらいいのか、コンテンツのカテゴリを新設する際にどこにフォルダを作ればいいのか、といった運営の悩みを簡単に解決することができるようになります。

さらに、クローラーによる巡回もスムーズになるというメリットもあります。

Googleなどのロボット型検索エンジンのクローラーは、サイト内のリンクを辿ることでサイトの情報を収集し、検索インデックスに登録しています。このとき、サイトの構造が入り組んでいたり、空白のページがあったりすると、サイトを隅々まで巡回することができなくなってしまうことがあります。

クローラーによるサイトの評価をきちんと受けるために、ディレクトリ構造をきちんと整理して、クローラーが巡回しやすいように整えておきましょう。

クローラーについては下記の記事でも解説しています。

「クリック階層」とは

ディレクトリ構造とSEOの関係性を考える上でもう一つ重要になる要素が、「クリック階層」です。

クリック階層とは、「サイトのトップページからクリックを何回することでそのページにたどり着けるのか」という基準で、クリック一回で一階層、二回で二階層という数え方をします。

重要なのは、クリックの回数が多いページは、クローラーから「重要ではないページ」として扱われてしまう可能性があるという点です。なるべくクリック階層が少なくなるように設計し、特に重要なページは、クリック数が少なくて済むように内部リンクを設置するなどの対策をしておきましょう。クリック3回でどのページにもアクセスできる状態が理想的だと言われています。

ディレクトリ階層とは?

サイトページを「第一階層→第二階層→第三階層」というように、カテゴリごと分けて、階層構造にしたものをディレクトリ階層と呼びます。

例えば、賃貸サイトで東京の物件を紹介する場合ですと、「東京都」というカテゴリを設定し、そのカテゴリの下の階層に「新宿区」、「渋谷区」、「世田谷区」というページをつくるといった感じです。

下記は東京の賃貸を探すサイトのディレクトリ階層の一例です。(URLは架空のものです)

(スマートフォンでご覧の方は、表をスライドさせてご確認ください。)

| 階層 |

URL |

記事のカテゴリ |

| 第一階層 |

https://chintai.net/ |

TOP |

| 第二階層 |

https://chintai.net/tokyo |

東京 |

| 第三階層 |

https://chintai.net/tokyo/shinjuku

https://chintai.net/tokyo/shibuya

https://chintai.net/tokyo/setagaya |

記事ページ |

身近でいえば、パソコンのフォルダは「デスクトップ→各フォルダ→データ」というようにカテゴリごとにフォルダ分けして整理しているかと思います。

そのため、パソコンのフォルダ構造はディレクトリ階層と酷似していますので、そちらをイメージすると分かりやすいかもしれません。

続いて、ディレクトリ階層を組み立てる上で失敗しないためのポイントについて紹介していきます。

ディレクトリ階層を設計するためのポイント

ディレクトリ階層を設計するためにはどのようなポイントを抑えておく必要があるのでしょうか。

難しく感じるかもしれませんが、考え方は非常にシンプルです。

- 階層構造を明確にする

- URLや階層をしっかりと設定して作りこんでおく

このページは代表的な上記2つのポイントについて説明していきます。

階層を明確にする

冒頭でも触れたように、ディレクトリ階層は「都道府県/市町村/関連エリアの賃貸一覧」というように、関連するカテゴリごとを明確に分けて階層を作るようにしましょう。

ディレクトリを整理し、階層をしっかりと設定するとテーマが明確になりますので、サイトの利便性が向上するだけでなく、クローラに効率よく情報を伝えることが可能です。

URLや階層をしっかりと設定して作りこんでおく

先ほど紹介したURLの綴りやディレクトリ階層はサイトリリース後に変更することも可能です。

ただリリースして時間が経過している状態で変更してしまうと、そのページに対する検索エンジンの評価が0になってしまい、被リンクされていた場合は被リンクもなくなってしまいます。

また階層の変更を行った場合でも、URLが変更され、下の階層のリンクが解除されるので、上記と同様な状態となるので注意が必要です。

被リンクはSEOの評価に重要なものですので、変更は慎重に行わなければなりません。

またサイトのタイプによっては、階層変更に費用がかかりますので、URL・階層の変更はよほどのことでない限りおすすめしません。

このようなことにならないためには、サイト制作の時点でしっかりとカテゴリ分けを行い、作り込んでおくことが大切です。

ディレクトリ構造の失敗例

ディレクトリ階層を設定する上でのポイントを先ほど紹介しました。

ディレクトリ構造や階層はGoogleのアナウンスで、SEOに直接的な関係がないといわれています。

しかし、ユーザーの利便性などを考慮すれば、決して無視できるものではありません。

この項目ではディレクトリ構造の具体的な失敗例を3つほど列挙しました。

よくある失敗なので、ディレクトリ構造を作る際は、注意してください。

重複コンテンツ

よくある失敗例の1つ目が、コンテンツが重複した場合です。

例えば、新宿のAという賃貸マンションを紹介するページがあったとしましょう。

この時、「新宿区」、「新宿駅」のカテゴリにそれぞれ、Aという賃貸マンションの紹介ページを作ってしまうと、同じコンテンツが2つあることになります。

この場合、重複コンテンツと認識され、最悪の場合、ペナルティを食らって圏外まで順位が下がる可能性があるので注意が必要です。

重複コンテンツについては下記の記事でも解説しています。

階層が深い

冒頭で第一・第二・第三階層について触れました。

階層が深いということは、さらに第四、第五階層になるということですが、階層が深いディレクトリ構造はよくありません。

あまりに階層が深いとユーザーがそこまで到達するために、クリック回数が増え利便性が悪くなるだけでなく、クローラの巡回にも影響するからです。

階層がない

上の階層がないのに、下に階層があるというのもよくある失敗例です。

例えば、「東京都→新宿区→新宿の賃貸」という階層になっていれば、問題ありません。

しかし、「東京都→新宿の賃貸」というように、「新宿区」という上の階層がないのに、いきなり「新宿の賃貸ページ」に飛んでしまうと利用しづらいサイトになってしまうので注意が必要です。

ディレクトリ構造の成功例

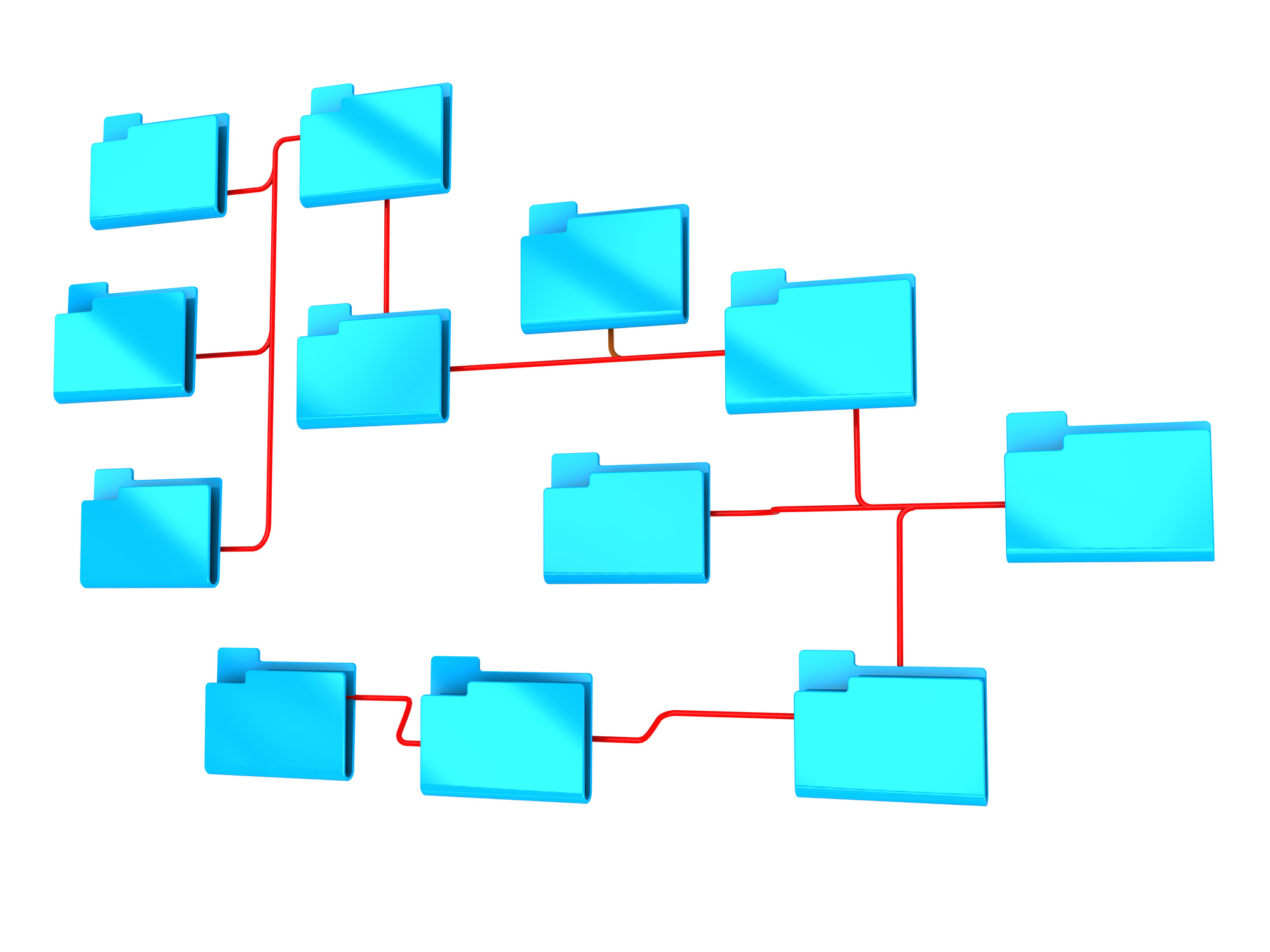

理想的なディレクトリ構造は、上記画像のように適度に広く均一化され、フォルダ分けされた綺麗なツリー構造が理想です。

何かを極めるには、「狭く深く」が良いと言われていますが、ディレクトリ構造に関しては、「広く浅く」を意識してください。

ディレクトリ構造はどのように作ればいいのか

では、SEOに強いディレクトリ構造はどのように作ればよいのでしょうか。ディレクトリ構造を整理する上で重要なポイントについて解説します。

重要なのは「無駄なく、まんべんなく」構築すること

理想的なディレクトリ構造とは、フォルダ分けが適切にされており、コンテンツの大きな偏りがなく、空になっている階層がないディレクトリ構造です。

ディレクトリの途中に空の階層があると、クローラーによるクロールがスムーズにいかないだけではなく、サイト訪問者も目的のコンテンツにスムーズにたどり着けないサイトになってしまいます。

また、特定のカテゴリにコンテンツの分量の大きな偏りがある状態や、特定のカテゴリだけ階層がとても深くまである、という状態も利便性が悪く、クロールもしづらくなるため良くありません。

ディレクトリ構造は極力偏りなく、無駄なページを入れず、シンプルに設計するようにしましょう。

URLの記述もわかりやすくシンプルに

URLの記述もディレクトリ構造と同じように、極力わかりやすくシンプルに記述しておくのが理想的です。

URLやフォルダ名には番号や記号を入れるのは避け、ページのカテゴリの名称がわかりやすくなるような単語を入れるようにしましょう。番号だらけでわかりにくいURLや、長すぎるURLは、サイト訪問者にもクローラーにもわかりづらいURLになってしまいます。

また、階層ごとの繋がりがわかりやすいようにすることも大切です。例えば、PCの通販ページの場合、PCというカテゴリの下の階層にあるノートパソコンのページのURLは「http://example.com/pc/01/」と表記するよりも、「http://example.com/pc/note-pc/」と表記したほうが階層の繋がりがわかりやすくなります。

URLの記述については下記の記事でも解説しています。

内部リンクを貼って巡回しやすく

サイトのディレクトリ構造を整理したら、最後は内部リンクが適切に貼られているかどうかを見ていきましょう。

いくらディレクトリ構造が効率的に整理されていても、内部リンクが貼られていないとクローラーがサイトをクロールする際に取りこぼしが発生してしまいます。また、サイト訪問者にとっても、自由にページ間を移動したり、トップページに戻ったりということができないサイトは非常に不便です。

ディレクトリ構造を生かすための内部リンクの正しい貼り方について解説します。

「パンくずリスト」を有効活用しよう

「パンくずリスト」とは、今いるページがサイト内のどの位置にあるのか、という情報をわかりやすくツリー形式で表示してくれるリンクのことです。

多くはサイトのヘッダーに設置してあり、トップページから現在閲覧しているコンテンツまでの階層をリンクで表示してくれます。

上の画像は弊社のコラムページ上部に表示されているパンくずリストです。左端のトップページから順に、コンテンツのカテゴリ、閲覧中のコンテンツ、と階層ごとのリンクが表示されています。

このパンくずリストも立派な内部リンクの一つです。サイトの利便性が向上し、サイト訪問者やクローラーに親切なサイトになりますので、有効に活用しましょう。

パンくずリストについて詳しくは弊社過去コラムでも紹介していますので、こちらも是非ご覧ください。

「とにかくたくさん内部リンクを貼る」はNG

内部リンクはSEOの観点やサイト訪問者の利便性の観点からも是非取り入れたい要素の一つではありますが、貼っておけばなんでも良いというものではないという点については注意が必要です。

Googleの検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドによると、「関連ページへのリンクを適宜追加する」ことを推奨してはいますが、すべてのページを他のページにリンクするという方法は避けるべきと明言されています。

関連性のあるコンテンツへの内部リンクはサイト訪問者の利便性を高めてくれますが、そうでない内部リンクは利便性を阻害してしまうことに繋がりますので、関連性のない内部リンクをむやみに貼るのは避けておいたほうが賢明です。

内部リンクについては下記の記事でも解説しています。

まとめ

SEO対策というとコンテンツの内容にばかり目が行きがちですが、ディレクトリ構造などのサイトの基幹部分を見直すことでもSEO対策に良い影響を与えることができます。

ディレクトリ構造をしっかりと設計しておくことや、きちんとカテゴリを整理することは、サイト管理の効率化やサイト訪問者の利便性向上にもつながります。SEO対策を何から始めたらいいのかわからないという場合は、コンテンツだけでなくサイトのディレクトリ構造にも目を向けてみてください。

関連