SEO対策に効果的なタイトルの付け方とは

2020.11.26

SEO対策をする上で悩ましいことの一つが、記事のタイトルの付け方ではないでしょうか。記事のタイトルを適切に、わかりやすく付けることで、SEO対策が効果的になるだけでなく、読者にも読みやすく親切な記事にすることができます。

さらに、タイトルはSEO対策において最も重要な要素の一つといっても過言ではありません。タイトルに対策したいキーワードを入れることで、より効果的なSEO対策を狙うことができる部分でもあるのです。

今回は、SEO対策に効果的なタイトルの付け方と、タイトルを作成する際の注意点について解説します。

なぜSEO対策ではタイトルが重要視されるのか

SEO対策において、タイトルの付け方というのは最も重要視される要素のうちの一つです。この記事の中で言う「タイトル」とは、Webサイトを構成しているhtmlタグのうち「titleタグ」というタグに書かれている文章のことを指しています。

では、このタイトルタグは、SEOにどのような影響を及ぼし、どのような効果を出しているのでしょうか。

クロ―ラーはタイトルタグを重視している

サイトが検索エンジンの検索結果に表示されるためには、検索エンジンの「クローラー」というプログラムがサイトを巡回し、サイトの内容に評価をつける必要があります。

クローラーはサイトの内容を判断するために、いくつかの項目を特に重視します。そのうちの一つが、<title>~</title>(タイトルタグ)の間に記載された情報です。

実際にGoogleは同社のガイドラインで、

タイトルは、検索結果のコンテンツをユーザーが一目でわかるように表示し、クエリとの関連性が高い理由をはっきりと伝えるうえで不可欠です。どのサイトをクリックするかはタイトルで決定することが多いため、ウェブページには質の高いタイトルを付けることが重要です。

(引用元:https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=ja#3)

と明記しています。

また、タイトルタグの文章は検索結果にも反映されます。

そのため、検索でサイトへやってくる訪問者と、サイトを評価するクローラーのどちらからも、タイトルタグは重視される要素なのです。

クローラーについては下記の記事でも解説しています。

検索結果画面でページを発見した人への第一印象を左右する

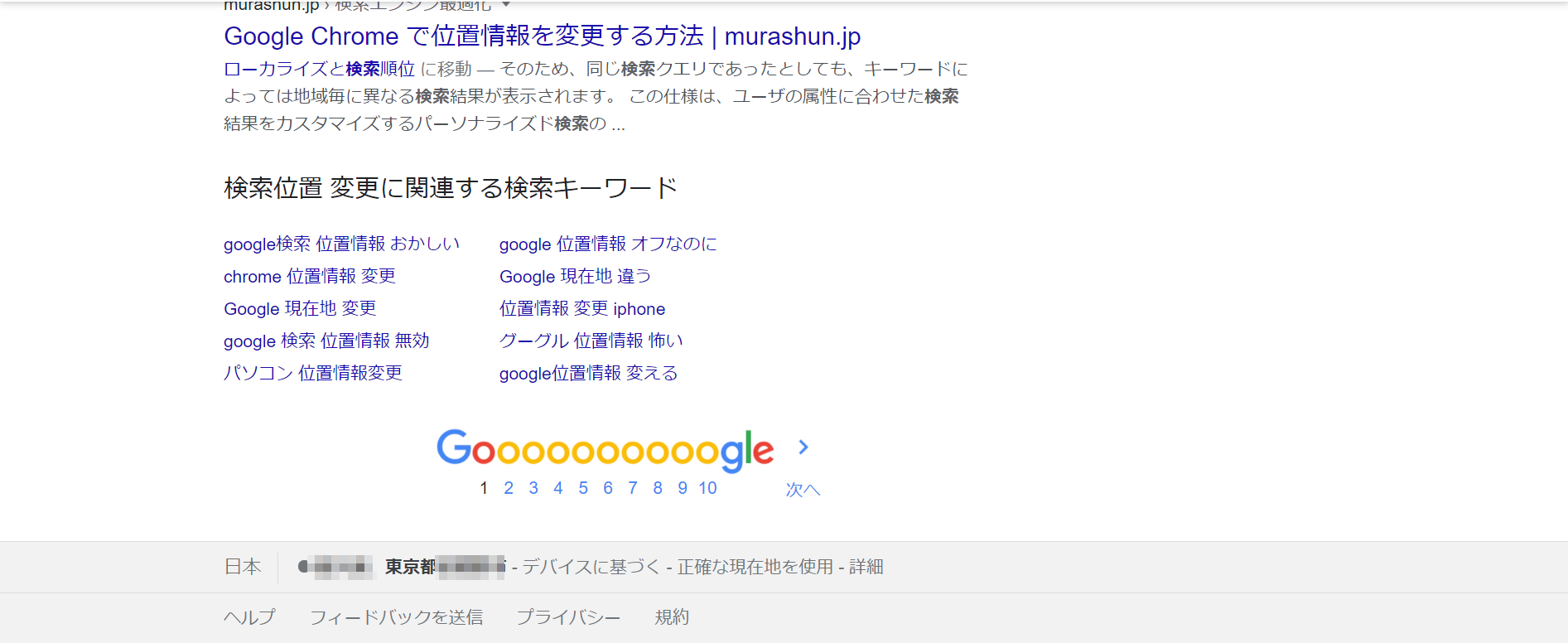

タイトルタグに入力された文章は、検索結果で表示されるページタイトルの文章としてそのまま表示されるため、検索によってサイトを発見した人への第一印象を左右します。

赤線で囲まれている部分が当社のサイトのタイトルです。「株式会社ペコプラ」という社名だけでなく、「SEO対策なら」という枕詞を付けることによって、当社が何をしている会社なのかを一目でわかっていただけるようにしています。

この部分が例えば「株式会社ペコプラ」という社名だけだと、何をしている会社なのかがわかりづらいです。このように、あいまいな文章や、要領がつかめない文章をタイトルタグに設定してしまうと、検索でページを発見した人がページの概要を把握しづらくなってしまいます。

ページのタイトルは、よく本の背表紙に例えられます。たとえサイト訪問者の目を惹く文章であっても、中身が伝わらなければ読者にもクローラーにも評価されません。

サイトの概要や記事の内容がわかりやすいようなタイトルを付け、効果的にアピールをすることが大切です。

タイトルタグひとつで検索順位が変動することも

タイトルタグは、検索結果にも検索で発見したユーザーにも大きな影響を及ぼすタグです。そのため、タイトルを少し変更するだけで検索の順位が大きく変動することもあります。

そのため、タイトルタグには「内容がわかりやすい」「思わずクリックしたくなるようなコンテンツを想起させるものである」「適切なキーワードが入っている」などのいくつかの要素が非常に重要となってきます。タイトルタグ自体はとても短い文章ですが、SEOにおいてはクリック率とクローラーからの評価という重要な二つの評価に直結するタグであると言っても過言ではありません。

SEO対策に有効なタイトルの付け方

では、SEO対策に有効で効果的なタイトルを付けるにあたって、どのようなことを心がければ良いのでしょうか。タイトルを付けるときに確認したい事項について解説します。

ページの内容を端的に表すタイトルにする

タイトルは、そのサイトやページの内容を端的に表せるような文章にしましょう。わかりにくいタイトルを付けてしまうと、クローラーからタイトルとコンテンツが合っていないと評価されてしまう上に、訪問者からのクリック率も落ちてしまいます。

また、タイトルとコンテンツの内容が一致しているかどうか、という点も重要です。タイトルとコンテンツの内容の不一致は、クローラーだけではなく、検索からたどり着いた訪問者からもサイトが不親切であるという印象を抱かせる原因になります。

検索結果ではこの内容なら読みたい、と思ってクリックしたのに、コンテンツのテーマが全く違うことを書いていたり、内容がタイトルと一致していなかったりといった結果になると、せっかくアクセスしてくれたユーザーはがっかりしてしまいます。また、タイトルと内容があまりにもかけ離れていると、「このサイトのコンテンツは信用できないのではないか」と不安に思われたり、悪い印象を抱いてしまったりすることもあるかもしれません。

そうならないためにも、コンテンツのタイトルは、コンテンツの内容としっかり合致したものにしましょう。コンテンツの内容を端的に表すタイトルを付けることができれば、クローラーからもユーザーからも悪い印象を抱かれたり、低い評価を受けてしまったりするという事態は防ぐことができます。

文字数は30字前後まで

Googleの検索結果で表示されるタイトルの文字数は、PC版で30文字前後、スマホ版で40文字前後です。この範囲からはみ出したタイトルは、「…」という記号で検索結果から省略されてしまいます。(画像参照)

タイトルは、その文章だけで検索結果にも影響するほど大きな要素を持っています。そのため、タイトルを全て読んでもらえないということは、検索でサイトを訪れたユーザーにきちんとコンテンツの内容を伝える機会を逃してしまうという事態にも繋がります。これでは、SEOに良い効果を及ぼすことはできません。

ユーザーもコンテンツの内容がわかりやすいタイトルをクリックすることが多いので、検索結果から省略されてしまわない程度の文字数でタイトルをつけて、コンテンツの内容をきちんとアピールすることがCTR(クリック率)の上昇にもつながります。

CTRとは、「そのコンテンツが表示された回数に対してどれくらいクリックされているか」というデータです。このCTRが高ければ高いほど、検索で来てくれたユーザーやリンクで表示されたユーザーがそのコンテンツをクリックしてくれている、ということになります。そして、そのCTRに大きく関わってくるのがタイトルです。検索順位を上げたければ、そのコンテンツのタイトルがコンテンツの内容を端的に表しているものであるかどうか、という点は極めて重要なポイントになってきます。

重要なコンテンツのタイトルはなるべく30文字前後に収めて、検索結果で見たときに一目で分かりやすいタイトルにしましょう。

CTRについては当社のコラムの過去記事でも詳しく解説していますので、よろしければ合わせてお読みくださるとますます理解が深まります。

SEO対策をしたいワードを入れた文章にする

SEO対策をしたいワードを入れたタイトルを付けることで、そのキーワードのSEO対策を効果的にすることができます。一つのキーワードでSEO対策をするのは競合相手が多すぎて難しいので、できれば2~3個のキーワードを組み合わせると良いでしょう。

特定のキーワードや、キーワードの組み合わせがどれくらい検索されているかというデータは、Googleが提供している「キーワードプランナー」(https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/)というツールから確認することができます。

試しに「SEO対策」と検索してみると、このワードは月に平均して約30万回程度検索されており、中くらいの競合性を持っているようです。競合性が低くなるほどSEO対策の結果が出やすくなるので、他のキーワードと組み合わせれば、より競合性が低くなり、SEOの効果が出しやすくなるかもしれません。

キーワードプランナーは無料でも利用できますが、少額でも広告費を入金すると、精度がより正確なものになります。キーワードプランナーについての詳しい使い方は当社の過去コラムでも紹介していますので、参考にしてみてください。

ただし、SEO対策のためにキーワードを詰めすぎてしまうと、かえって逆効果になってしまうことがあります。詳しくは次の項目で説明しますので、そちらも合わせて確認してみてください。

タイトルをつける上での注意点

タイトルは、ただ要点を抑えていればよいというものではありません。せっかく良いタイトルをつけても、少しのことで思ったように効果が上がらなくなってしまうこともあります。

タイトル決めの際に気を付けたい注意事項にについてまとめました。

キーワードを入れすぎない

SEO対策をするには、対策したいキーワードをタイトルや本文、見出しなどに入れ込んで、質の高いコンテンツを作ることが大切です。しかし、検索順位を上げたいからといって、対策したいキーワードをタイトルタグに多く詰め込むのは、かえって逆効果になることがあります。

タイトルタグや本文、見出しなどにキーワードを過剰に詰め込むことを「キーワードスタッフィング」と呼びます。以前は悪質なSEO業者がこの方法で検索順位を上げていましたが、現在ではこの方法は対策されているため、順位を上げる効果はありません。

誤解 5: 重要なキーワードは、重要なページの重要な場所に出来る限りたくさん詰め込んで、そのページが他のページよりも価値があることに、検索エンジンが気付くようにしたほうがいい

キーワードの乱用 は Google のウェブマスター向けガイドライン違反です。いわゆる「理想的なキーワード密度」は存在しませんので、ユーザーのことを第一に考え、自然なコンテンツを作ることを心掛けましょう。キーワードを頻出させて、ユーザーが文章を読む際の邪魔にならぬよう、気をつけましょう。

(引用元:https://webmaster-ja.googleblog.com/2009/08/google-10.html)

さらに、キーワードを詰め込みすぎると文章として読みにくい文章ができあがってしまうことが多いです。タイトルづけの重要な原則として「わかりやすい」という点をきちんと守るということは、クローラーや検索で来てくれるユーザーに親切であると評価される大きなポイントにもなります。対策したいキーワードがあるとつい欲張ってしまいがちですが、タイトルをつける際には最低限のキーワードを入れるに留めておいて、クローラーやユーザーが読みやすく、興味を惹かれる文章になっているかどうかという点を重視することが大切です。

キーワードを入れることはSEOの基礎ですが、詰め込みすぎると逆効果になってしまいます。文章として不自然でない、読みやすい文章を作るように心がけましょう。

ジャンルごとにキーワードをきちんと分ける

検索結果の順位を上げるために、わかりやすく最適化されたタイトルを付け、SEO対策用キーワードを入れた記事やコンテンツを作成するのは、確かに効果的な方法です。

しかし、検索の順位を上げたいからといって、SEO対策用キーワードを入れた記事をジャンル分けしないで掲示してしまうと、思ったような効果が見込めなくなってしまうことがあります。

キーワードごとにジャンルを分け、きちんとしたカテゴリに分類して、訪問者が読みやすく、効果的に巡回できるサイト作りを心掛けましょう。ジャンルごとにキーワードを分けて見やすく分類することで、クローラーからも「ユーザーの利便性を考えたページ」と評価してもらうことができます。

また、SEOで上位に入りたいからといって、キーワードを並べただけのタイトルを作るのもNGです。例えば、「東京 町田 美容院」という単語でSEOを行いたい場合は、「東京・町田・美容院の〇〇」といったタイトルにするのではなく、「東京都町田市の美容院なら○○」といった風に、きちんと文章を作ってタイトルにすることを心がけましょう。

似たようなタイトルの記事をいくつも作らない

似たようなタイトルの記事の重複にも注意が必要です。サイトの中に同じようなタイトルの記事が多くなってしまうと、ユーザビリティが低いページとみなされてクローラーから評価を下げられてしまうことがあります。

同じタイトルや定型文を使用したタイトルは避ける。サイトのそれぞれのページに異なる具体的なタイトルを付けることが重要です。たとえば、サイトのすべてのページに「激安セール実施中」というタイトルを付けた場合、ユーザーはページを区別することができなくなります。また、一部の情報のみを変えた長いタイトル(定型文を使用したタイトル)も適切ではありません。たとえば「<バンド名> – 動画、歌詞、ポスター、アルバム、レビュー、コンサートを見る」では、タイトルから各ページの情報があまり伝わってきません。1 つの解決策としては、タイトルを大幅に変更し、ページの実際のコンテンツを反映させるという手段が考えられます。前述の例で言えば、「動画」「歌詞」などの単語を含めるのは、そのページに動画や歌詞が含まれている場合のみにします。もう 1 つの解決策として、「<バンド名>」のみを簡潔なタイトルとして使用し、メタ ディスクリプション(後述)でサイトのコンテンツの具体的な説明を記述するという手段もあります。

(引用元:https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=ja)

タイトルはなるべく独自のものを設定し、似たようなタイトルが続かないように作成しましょう。

どうしても似たようなページができてしまうという場合は、「canonical」タグを活用しGoogleに重複コンテンツと認識されないようにする、という方法もあります。この方法を「URLの正規化」と呼びます。

クローラーは、ページ内のリンクを辿りながらサイト内のコンテンツを読み取り、それをGoogleの検索結果に入れることで検索ができるようになります。このクローラーの行動をインデックスと呼んでいるのですが、metaタグのrel=”canonical”というタグを利用すると、指定したページのみをインデックスし、このタグを記載したページのインデックスをクローラーにやめてもらうことができます。つまり、このタグを記載したページは、検索結果に反映されなくなるので、SEOとしての影響もなくなる、ということです。

クロールさせたくないページのhead部分に、<link rel=”canonical” href=”〇〇○○(正規ページURL)”>と記載すると、クローラーがこのmetaタグが記載されているページを巡回した際に、正規ページのURLのみをインデックスするという効果があります。検索結果に反映されなくなるのでSEOで少しでも上位に表示させたいというページやコンテンツに記載してはいけないタグですが、似たようなコンテンツのペナルティを避けたいという場合や、SEOは狙っていないけれどコンテンツを消してしまうのも惜しい、という場合には便利に使えるタグです。使い方も簡単なので、どうしてもコンテンツの内容やタイトルが被ってしまって心配、という場合に使うと良いでしょう。

URLの正規化、canonicalタグについては下記の記事でも解説しています。

まとめ

タイトルタグに書かれている文章は、30~40字程度しか検索結果に表示されません。しかし、そのタイトルでクローラーはコンテンツの内容を判断し、訪問者もクリックするか否かを決めているという大きな効果を持っています。

たかがタイトル、と言いたくなるような短い文章ですが、SEO対策にはその短い文字数以上に大きな意味を持っている、と言えるでしょう。SEOには優れたコンテンツの作成が欠かせませんが、そこに最適化されたタイトルをつけることで、コンテンツの評価をより一層高めることができるのです。

関連